技術(shù)文章

TECHNICAL ARTICLES 更新時(shí)間:2025-06-27

更新時(shí)間:2025-06-27 點(diǎn)擊次數(shù):2618

點(diǎn)擊次數(shù):2618

應(yīng)用分享 | 生螃蟹 VS 熟螃蟹的CT體檢報(bào)告

蟹肉在烹飪過程中經(jīng)歷了從生到熟的復(fù)雜變化,包括蛋白質(zhì)變性、水分流失、顏色轉(zhuǎn)變、外殼膨脹等等。

這些變化不僅使蟹肉的外觀更加誘人,也使其口感更加鮮美,成為人們喜愛的美味佳肴。

實(shí)驗(yàn)室“志愿者”

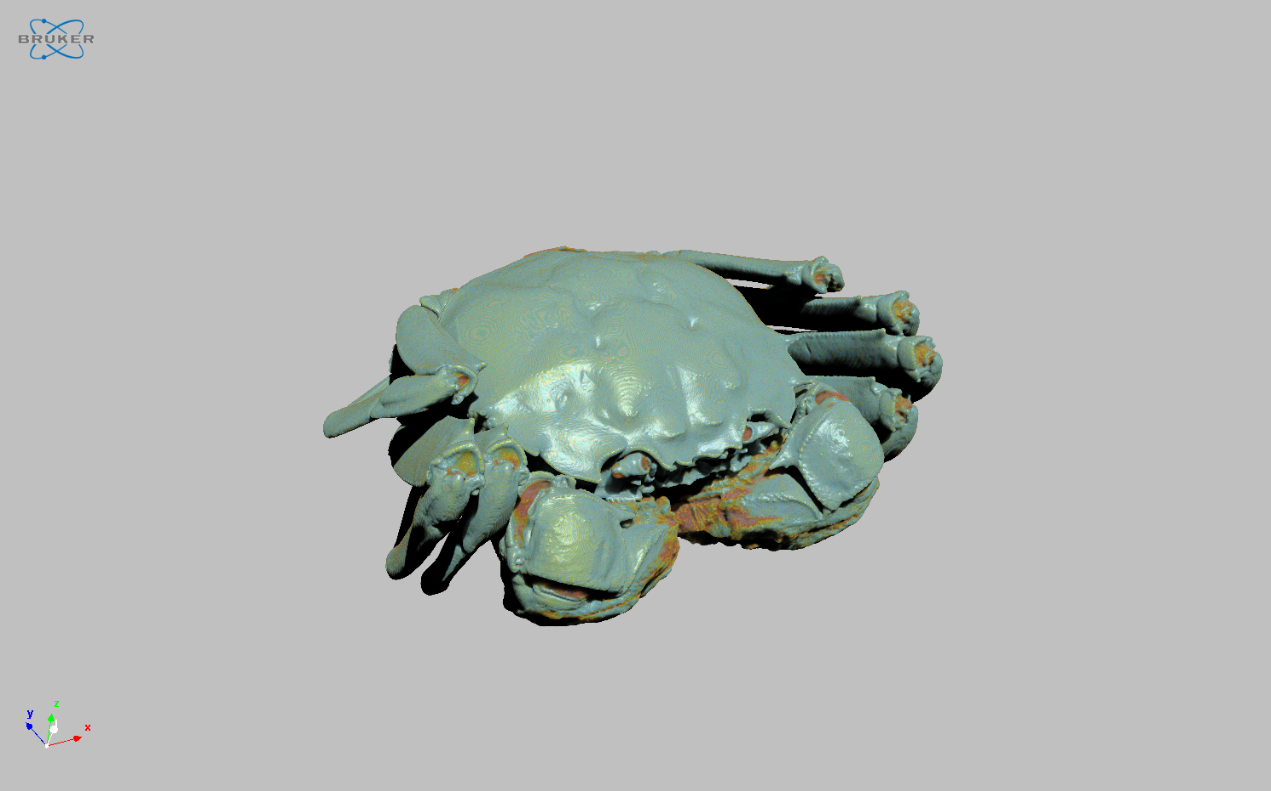

本次實(shí)驗(yàn)室有幸招募到一位志愿者——陽澄湖大閘蟹(公蟹),配合我們展示布魯克X射線顯微鏡的高分辨率和三維成像能力,揭秘生熟螃蟹的內(nèi)部結(jié)構(gòu)差異。

生螃蟹(青灰色)

螃蟹的外殼通常呈現(xiàn)青灰色、褐色或深綠色,這是由于外殼中含有一種叫做“甲殼素”的物質(zhì)以及天然色素(如蝦青素)的存在。蝦青素在生蟹中與蛋白質(zhì)結(jié)合,呈現(xiàn)青褐色。

熟螃蟹(橙紅色)

當(dāng)螃蟹被煮熟時(shí),蝦青素與蛋白質(zhì)的結(jié)合被破壞,蝦青素釋放出來并氧化,呈現(xiàn)出鮮艷的紅色或橙色。這種顏色變化是螃蟹煮熟的明顯標(biāo)志。

生熟蟹各視角對(duì)比

通過CT三視圖對(duì)比生熟螃蟹的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化,我們可以很明顯地看出蟹肉體積由于蛋白質(zhì)變性而導(dǎo)致的收縮、蟹肉/蟹黃從液態(tài)逐漸凝固并析出水分/油脂、甲殼則因受熱發(fā)生輕微膨脹...

這些變化揭示了螃蟹從生到熟的物理和化學(xué)轉(zhuǎn)變過程,為理解其烹飪過程中的結(jié)構(gòu)變化提供了直觀依據(jù)。

內(nèi)部細(xì)節(jié)切片

“壓縮餅干”:蟹肉從凝膠狀到固態(tài)

生蟹狀態(tài):生蟹肉的質(zhì)地柔軟且略帶彈性,呈半透明或凝膠狀。這是因?yàn)樾啡庵械募≡w維蛋白和肌漿蛋白以液態(tài)或半固態(tài)形式存在。

加熱狀態(tài):當(dāng)溫度升高到約60°C以上時(shí),蛋白質(zhì)開始變性。蛋白質(zhì)分子的三維結(jié)構(gòu)被破壞,分子重新排列并形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使蟹肉從半透明變?yōu)椴煌该鞯陌咨蛉榘咨_@一過程使蟹肉變得緊實(shí)且易于剝離。

水分流失:體液蒸發(fā),形成微小孔洞

生蟹狀態(tài):生蟹肉含有大量水分,這使得其質(zhì)地柔軟且多汁。

加熱狀態(tài):蟹肉中的水分受熱蒸發(fā),部分水分以汁液的形式滲出。這導(dǎo)致蟹肉的質(zhì)地變得更加緊實(shí),并形成了許多孔隙。過度加熱可能會(huì)導(dǎo)致蟹肉過于干硬,因此控制火候非常重要。

蟹黃:“流心芝士”→“凝固布丁”

生蟹狀態(tài):生蟹黃的結(jié)構(gòu)較為松散,且含有大量的脂肪,脂肪和蛋白質(zhì)分布不均勻。

加熱狀態(tài):隨著蛋白質(zhì)變性和脂肪融化,蟹黃的結(jié)構(gòu)變得更加均勻和細(xì)膩,形成濃稠的質(zhì)地。

總結(jié)

本研究通過X射線顯微CT技術(shù),對(duì)生熟螃蟹的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行了系統(tǒng)對(duì)比分析。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在加熱后,蟹肉組織因蛋白質(zhì)變性收縮約30%,肌纖維結(jié)構(gòu)致密化;蟹黃(肝胰腺)由液態(tài)逐漸凝固,并伴隨脂質(zhì)融合形成微米級(jí)油泡;體液蒸發(fā)與相分離導(dǎo)致體內(nèi)孔隙率增加。

通過布魯克2214CT設(shè)備的高分辨率和三維成像能力,不僅為水產(chǎn)食品加工工藝優(yōu)化提供了可視化數(shù)據(jù)道路,也為生物材料仿生研究開辟了新的觀測(cè)維度,證實(shí)了顯微CT技術(shù)在食品科學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用潛力。

掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)

服務(wù)電話:

021-34685181 上海市松江區(qū)千帆路288弄G60科創(chuàng)云廊3號(hào)樓602室

上海市松江區(qū)千帆路288弄G60科創(chuàng)云廊3號(hào)樓602室

wei.zhu@shuyunsh.com

wei.zhu@shuyunsh.com

服務(wù)熱線:

021-34685181

17621138977